Magnetische Nanowelt

16.06.2021Am PSI untersuchen Forschende den Magnetismus im Bereich von Millionstel Millimeter. Dabei stossen sie auf exotische Phänomene wie frustrierte Magnete und Nanowirbel, mit denen vielleicht dereinst Daten besser gespeichert werden können.

Woher stammt die scheinbar magische Kraft, die den Magneten am Kühlschrank festhält? Um diese Frage zu beantworten, muss man tief in die Materie hineinblicken. «Stellen Sie sich ein Atom vor mit den Elektronen, die den Kern umkreisen», sagt Frithjof Nolting, Leiter des PSI-Labors für kondensierte Materie und Professor an der Universität Basel. «Dieses klassische Bild ist streng wissenschaftlich betrachtet zwar falsch, aber als Gedankenstütze äusserst hilfreich.» Denn es sind die Elektronen, die ein Magnetfeld produzieren. Die elektrisch geladenen Teilchen bewegen sich auf ihrer Bahn um den Atomkern und haben zusätzlich einen Eigendrehimpuls, genannt Spin. Diese beiden Komponenten erzeugen ein magnetisches Moment, das man sich vereinfacht als kleinen Stabmagneten vorstellen kann.

«Damit ein Material nach aussen magnetisch wird, müssen sich die magnetischen Momente der einzelnen Atome alle in die gleiche Richtung orientieren – ein sehr komplizierter Mechanismus», erklärt Nolting. Sind die magnetischen Momente tatsächlich alle gleich ausgerichtet, spricht man von Ferromagnetismus, zeigen benachbarte magnetische Momente in entgegengesetzte Richtung, ist das Material antiferromagnetisch und gegen aussen nicht magnetisch. Bereiche, in denen sich die magnetischen Momente aller Atome gleich ausrichten, heissen Domänen, dazwischen gibt es jeweils eine Domänenwand.

Bei der magnetischen Datenspeicherung auf Festplatten werden die Informationsbits in Form von Domänen in dünnen Schichten gespeichert. Ein Elektromagnet als Schreibkopf ändert jeweils die Magnetisierungsrichtung. Nolting und seine Forschungsgruppe fanden heraus, wie man auf dieses Magnetfeld zum Schreiben verzichten könnte: Die Magnetisierungsrichtung von kleinen Strukturen lässt sich auch durch einen Laserpuls gezielt schalten. Dieser Prozess wäre viel schneller als derjenige mithilfe eines Elektromagneten und würde auch noch weniger Energie verbrauchen – ein spannendes Feld für zukünftige Untersuchungen am SwissFEL. Eine Anwendung dieser neuen Methode liege aber noch in weiter Ferne, warnt der Physiker. Ihn interessieren vor allem die grundlegenden Erkenntnisse, die man beim Vordringen in die Nanowelt, also in die Dimension von Millionstel Millimeter, gewinnen kann. «Dort kommt es zu exotischen Phänomenen, die zu lustigen Eigenschaften dieser Nanomagnete führen.»

Frustrierte Magnete

Ein Beispiel sind die frustrierten Magnete. Der spontane Gedanke, dass es bei der Übertragung eines menschlichen Gemütszustandes in die physikalische Welt darum geht, dass ein angestrebter Zustand nicht erreicht werden kann, ist nicht falsch. Doch was die Fachleute wirklich darunter verstehen, ist nicht einfach zu erklären. Frithjof Nolting nimmt seine Hände zu Hilfe und deutet mit dem rechten Zeigfinger nach oben, mit dem linken nach unten. «Angenommen die magnetischen Momente in einem Material sollen antiparallel ausgerichtet sein», erklärt er: «Das funktioniert mit zwei Elementen, wie man hier sieht. Doch wenn dazwischen in der Mitte ein drittes dazu kommt, weiss es nicht, wo es hinzeigen soll; es ist frustriert.»

«Wir haben ein System, in dem sich zwei starke Kräfte bekämpfen.»

Oksana Zaharko, Leiterin der Forschungsgruppe für Festkörperstrukturen

Frustrierte Magnete sind das Spezialgebiet von Oksana Zaharko, Leiterin der Forschungsgruppe für Festkörperstrukturen am PSI. Sie führt den Vergleich mit den drei Elementen weiter: «Wir haben ein System, in dem sich zwei starke Kräfte bekämpfen. Und wenn zwei Grosse Krieg führen, dann Profitiert der kleine Dritte. Genau das passiert in frustrierten Systemen.» Zaharkos System ist ein winziger Kristall – ein hübsches, metallisches Oktaeder, das vom blossen Auge noch knapp erfasst werden kann, geformt aus den Elementen Mangan, Scandium und Schwefel. Weil in diesem antiferromagnetischen Kristall die Ausrichtungen der magnetischen Momente miteinander streiten, entsteht eine Richtungsabhängigkeit, eine sogenannte Anisotropie. «Sie ist unsere lachende Dritte», erklärt Zaharko. Die Anisotropie bewirkt, dass sich in der Ausrichtung der magnetischen Momente winzige Wirbel bilden.

Winzige Wirbel

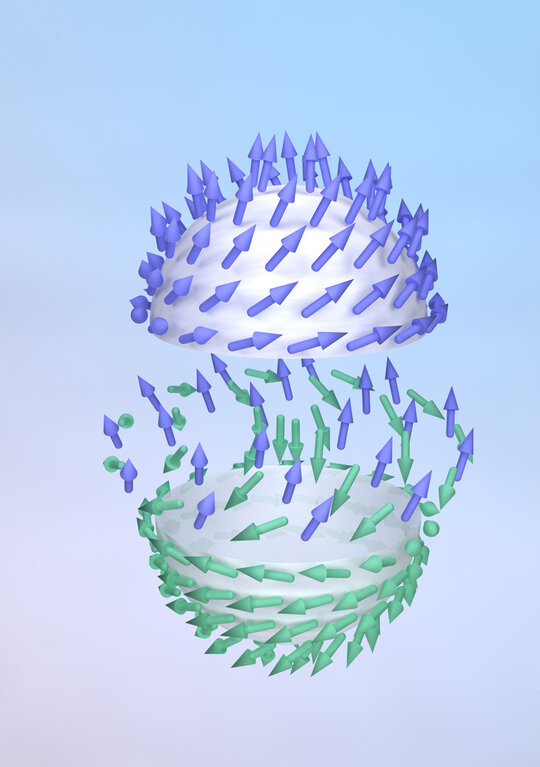

Diese wundersamen Nanostrukturen sind das Resultat der Frustration und haben einen entsprechend exotischen Namen: Skyrmionen. «In der Wissenschaft verbreiten sich manche Ideen wie ein Virus – allerdings ein gutmütiges», sagt die Physikerin: «Mit den Skyrmionen ist dies so; es wird weltweit intensiv auf diesem Gebiet geforscht und auch ich habe mich anstecken lassen von der Begeisterung für diese Objekte mit ihren interessanten Eigenschaften. » Mit ihrem Kristall gelang es Zaharko und ihrer Gruppe 2020, erstmals antiferromagnetische Skyrmionen zu erschaffen und nachzuweisen – ein wichtiger Schritt für mögliche, künftige Anwendungen dieser Nanowirbel in der Informationstechnologie.

Skyrmionen gelten als vielversprechende Einheiten für eine neuartige Datenspeicherung. Sie sind bedeutend kleiner als die Domänen, die in herkömmlichen Speichermedien als Bits dienen. Damit könnte man die Daten enger packen sowie schneller schreiben und lesen. «Unsere Skyrmionen sind winzig und erfüllen diese Anforderung besonders gut», sagt Zaharko. Zudem sind die neu entdeckten Nanowirbel – wie der Kristall selber – antiferromagnetisch. Das heisst, benachbarte magnetische Momente sind so ausgerichtet, dass einer nach oben und der nächste nach unten zeigt, während die Momente bei den bisher bekannten Skyrmionen parallel sind. «Antiferromagnetische Skyrmionen lassen sich einfacher steuern, weil sie beim Anlegen von Strom weniger von ihrem geraden Weg abgelenkt werden als ferromagnetische Skyrmionen», erklärt die Forscherin: «Das ist sehr nützlich, wenn man damit ein Produkt herstellen möchte.»

Noch ist dies Zukunftsmusik. Denn damit die winzigen Wirbel entstehen, müssen die Forschenden ihren Kristall bis fast zum absoluten Nullpunkt abkühlen und in ein sehr starkes Magnetfeld bringen. «Wir haben eine millimeterkleine Probe und darum herum eine riesige Apparatur mit einem tonnenschweren Magneten – ein unglaublicher Gegensatz », beschreibt Zaharko die Messstelle an der Grossforschungsanlage SINQ. Hier werden Neutronen auf den Kristall geschossen und gestreut. Aus den so gewonnenen Daten berechnen Algorithmen, wie es im Material aussieht. «So können wir die Skyrmionen nachweisen», sagt die Forscherin: «Sehen können wir sie nicht direkt.»

Hochaufgelöste Bilder und Filme

Skyrmionen direkt sichtbar machen können Forschende an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. «Der Schwerpunkt unserer Arbeit an der SLS liegt in der Röntgenmikroskopie mit Ortsauflösungen bis zu 20 Nanometer», sagt Jörg Raabe, Leiter der Mikrospektroskopie-Gruppe. Sein Team produziert aber nicht nur höchstaufgelöste Bilder, sondern auch Filme: «Bei einigen Experimenten arbeiten wir zusätzlich mit Zeitauflösungen im Bereich von 100 Pikosekunden, also 100 Billionstel Sekunden », sagt der Physiker. So lässt sich zeigen, wie magnetische Skyrmionen erzeugt werden und wie sie sich bewegen. Dies interessiert Teams aus Grossbritannien, Deutschland, Korea, China, Russland und den USA. In ihren Experimenten am PSI konnten die Forschenden unter anderem zeigen, dass die Skyrmionen in einem Material aus mehreren Lagen Iridium-Kobalt-Platin auch ohne äusseres magnetisches Feld stabil sind, was für potenzielle Anwendungen wichtig ist.

Mit frustriertem Magnetismus befassen sich auch Forschende am PSI, die Materialien mithilfe der Schweizer Myonenquelle SμS untersuchen. Myonen sind instabile Elementarteilchen, die den Elektronen ähneln, aber gut 200-mal so schwer sind. Schiesst man sie in ein Material, können sie als lokale Sonden ihre magnetische Umgebung erkunden. «Diese Methode ist um einen Faktor hundert bis tausend empfindlicher als andere Verfahren », sagt Hubertus Luetkens, Gruppenleiter im Labor für Myonspin-Spektroskopie und ist überzeugt: «Am PSI haben wir hervorragende Forschungsmöglichkeiten mit teilweise weltweit einzigartigen Experimentieranlagen.» Damit untersuchten die Forschenden einen Kristall aus den Elementen Kobalt, Zinn und Schwefel, der ein seltsames magnetisches Verhalten zeigt. Bei tiefen Temperaturen sind die Kobaltatome ferromagnetisch ausgerichtet, bei höheren Temperaturen nimmt eine antiferromagnetische Ausrichtung überhand. Die rivalisierenden magnetischen Ordnungen beeinflussen das elektronische Verhalten der Materialien und lassen sich zudem über die chemische Zusammensetzung, den Druck und das äussere Magnetfeld steuern.

Auch ein solches Material könnte sich dereinst für neuartige elektronische Bauteile eignen. Der Weg dahin ist aber noch weit. «Von der Physik her sind all diese Studien sehr spannend», sagt Frithjof Nolting: «Praktisch würde dies aber einen kompletten Wechsel der Technologie bedeuten – eine gigantische Ingenieursarbeit und eine extrem hohe Hürde. Aber wer weiss, wir haben schon viele Hürden genommen und manchmal ging es schneller als erwartet.»

Weitere Details und Einsichten in unserem aktuellen Magazin:

Paul Scherrer Instituts Magazin, Ausgabe 02/2021

Text: Barbara Vonarburg

Quelle: https://www.psi.ch/de/media/forschung/magnetische-nanowelt